首义枪声励初心,复兴之路再前行——纪念辛亥革命114周年

1911年10月10日,武昌城头的枪声划破沉沉暗夜。这声枪响,不仅敲碎了清王朝的统治根基,更斩断了延续两千一百余年的君主专制锁链——一个以“共和”为内核的现代中国,自此在历史的废墟上开启孕育之路。这场以“辛亥”命名的革命,以其前所未有的彻底性,完成了中国从传统王朝国家向现代共和国家的根本性转变。正如习近平总书记深刻指出:“辛亥革命永远是中华民族伟大复兴征程上一座巍然屹立的里程碑。”

一、历史经纬:专制危机与思想觉醒的时代交响

19世纪末的清王朝,在内忧外患中深陷统治危机。1894年甲午战争惨败,《马关条约》的墨迹未干,列强瓜分中国的狂潮已然汹涌;1900年庚子事变后,《辛丑条约》的签订更是将中国彻底推入半殖民地半封建社会的深渊。两次深重的民族危机,彻底击碎了“中体西用”的改良迷思,“救亡图存”成为那个时代最紧迫的呐喊、最鲜明的主题。

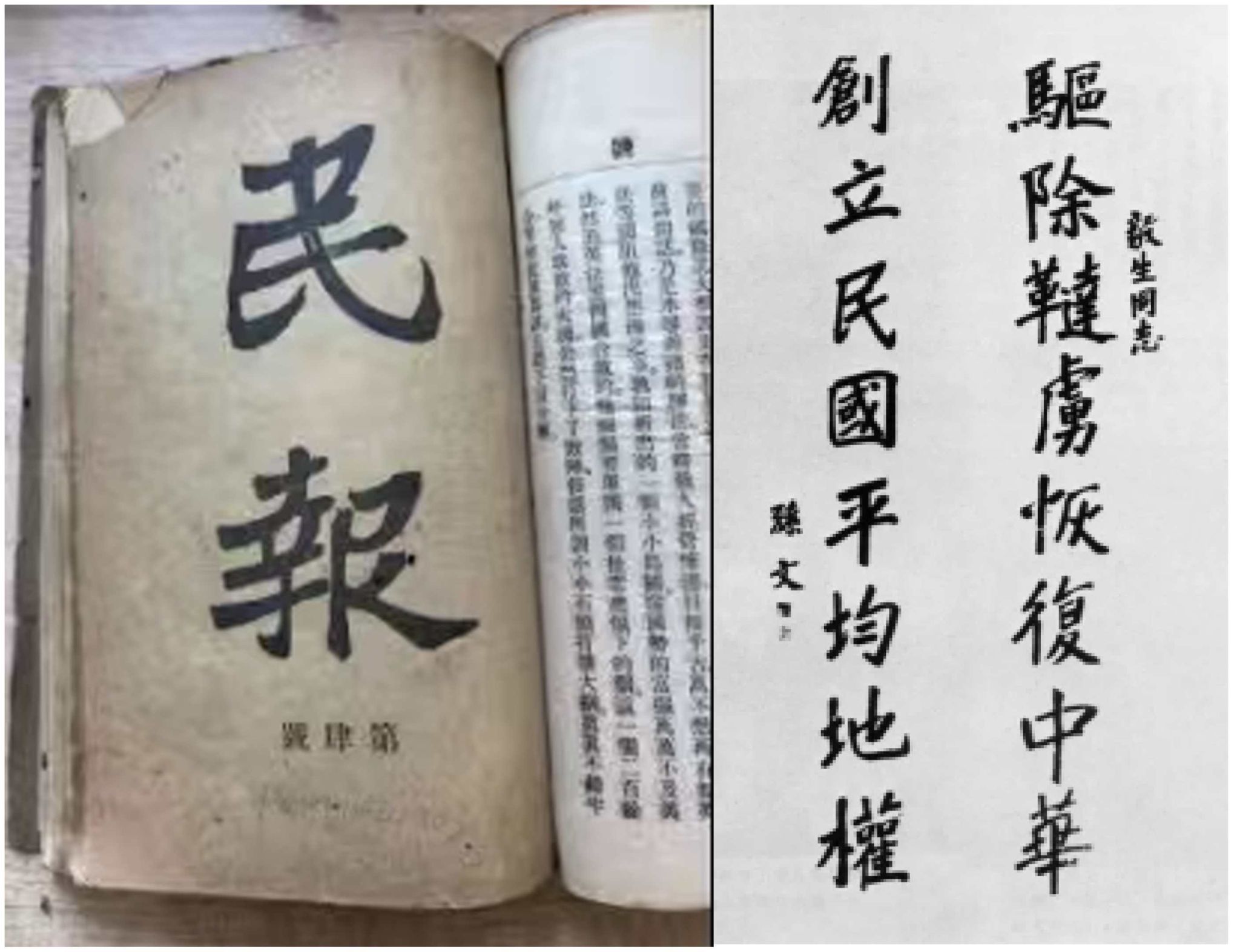

思想的觉醒,往往是革命的先声。以孙中山先生为代表的革命党人,以《民报》为重要阵地,系统传播民主共和思想,“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的革命纲领日益深入人心。1905年中国同盟会的成立,标志着分散的革命力量走向联合,为革命的爆发积蓄了组织力量。1906年清廷宣布“预备立宪”,曾让部分立宪派抱有期待,但1911年“皇族内阁”的出台,彻底暴露其“假立宪、真专制”的本质——立宪派纷纷转向革命阵营,也以铁一般的史实印证了“改良之路在中国行不通”的历史结论。

二、革命进程:武昌首义的发起与各省响应

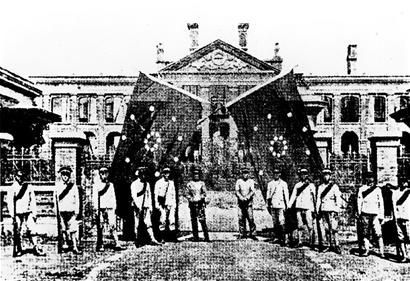

1911年10月10日晚,新军工程第八营的革命党人挺身而出,打响了武昌起义的第一枪。一夜激战,革命军成功占领武昌城。这一看似偶然的军事行动,实则是革命思想长期浸润、革命力量持续积蓄的必然结果——自同盟会成立以来,革命党人先后发动十多次武装起义,虽屡败屡战,却早已在民众心中播下了共和的种子。

武昌首义的星火,迅速形成燎原之势。短短两个月内,湖南、陕西、江西等十五省相继宣布独立,清王朝的统治土崩瓦解。

三、革命成果:中华民国建立与《临时约法》颁布

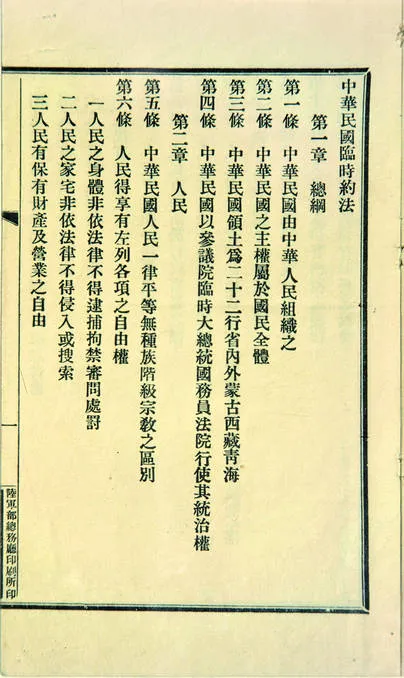

1912年元旦,孙中山先生在南京就任中华民国临时大总统,亚洲第一个资产阶级共和国就此诞生。随后,《中华民国临时约法》正式颁布,首次以根本大法的形式确立“主权在民”“三权分立”的原则,明确“中华民国之主权属于国民全体”——这部中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的文件,不仅为中国政治现代化奠定了法理基础,更将民主共和的理念以法律形式固化下来。

武昌城头的枪声虽已远去,辛亥革命铸就的精神丰碑却始终矗立。作为新时代青年学子,当以史为鉴、以志为帆。既要读懂辛亥革命“振兴中华”的初心,更要以马克思主义理论武装头脑,在学术研究中探寻历史规律,在社会实践中践行使命担当,让百年前革命先辈期盼的共和理想、复兴愿景,在新时代的奋斗中不断照进现实。